Il y a des périodes où l'histoire s'emballe, des moments où le destin d'une nation semble basculer d'un battement de cœur collectif. Le 5 novembre 2024 sera, pour les États-Unis, l'un de ces moments. Et dans cette élection, aux enjeux aussi profonds que douloureux, l'Amérique elle-même semble suspendue entre ombre et lumière, entre division et l'espoir de trouver un chemin vers l'avenir.

L’Ombre : Une société en quête d’identité

Chaque candidat porte l’empreinte d’un Américain ou d’une Américaine qui croit en lui, et en ce sens, la diversité des soutiens politiques en dit long sur l’évolution d’une société en quête d’identité. Ce mur idéologique qui s'est formé n’est pas le fruit du hasard, mais celui d’un terreau de méfiance qui s’est étendu au fil des années. On y voit des visages qui se tournent vers le passé, vers un idéal perçu de grandeur que l’on espère voir renaître, et d’autres qui regardent vers l’avant, aspirant à un renouveau qui passe par l'inclusion, l’équité et le respect.

Cette élection est le reflet d’une lutte intense entre ces visions. Elle évoque non seulement des différences de politique, mais de valeurs, de priorités et de perceptions de ce qu’être Américain signifie aujourd'hui. La méfiance à l’égard des institutions, des médias et même des proches se traduit par une montée de l’ombre sur ce qui unit la société, et ce phénomène, s’il n’est pas unique aux États-Unis, y est d’autant plus frappant qu’il touche l’une des plus grandes démocraties du monde.

La Lumière : Vers une démocratie vivante et résiliente

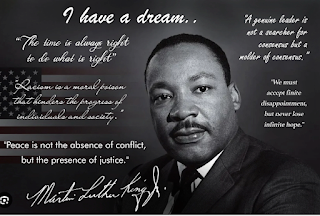

Mais l’ombre n’est pas la seule chose qui a marqué cette campagne. Ce qui en a émergé aussi, et peut-être avec plus de force que jamais, c’est la résilience d'une nation, sa capacité à discuter, débattre, à se remettre en question. Car pour chaque division, il y a aussi des mains qui se tendent, des dialogues qui s’amorcent, des individus qui cherchent, même avec hésitation, un terrain d’entente. Dans les petits gestes quotidiens, dans les prises de position personnelles et dans les appels sincères au civisme et à la tolérance, il y a des preuves d’une Amérique qui, malgré les turbulences, veut se redéfinir ensemble.

La démocratie, c’est accepter que le choix du peuple est l'expression de ce qu’il ressent à cet instant précis. C’est respecter que l’on puisse avancer dans des directions différentes, en espérant qu’un jour, elles se rejoindront. Et même si le mur de la division semble infranchissable aujourd’hui, il n’est pas indestructible. Il peut être érodé par des valeurs partagées, des idéaux communs, et la volonté de se retrouver, un jour, de l’autre côté.

Conclusion : L’avenir se construit à partir de demain

Peu importe le résultat de cette élection, les Américains auront demain un défi bien plus grand à relever que le choix d'un président. Il leur faudra apprendre à se comprendre, à s’accepter et, surtout, à marcher ensemble vers un avenir qui, s’il n’est pas encore écrit, se doit d’être porteur de paix et de respect.

Le mur de la division peut paraître infranchissable aujourd’hui, mais il suffit d’un élan de bienveillance, d’un sourire au-delà des désaccords, pour commencer à en réduire la hauteur. Et c’est de cela qu’il s’agit finalement : comprendre qu’une nation est faite d’êtres humains, et que ceux-ci méritent, quels que soient leurs choix, le droit d’être entendus et respectés.

Alors, que cette élection soit pour tous, Américains ou simples spectateurs, une leçon sur la nature de la démocratie : imparfaite, divisée, mais vivante. Que ce soit aussi l’occasion d’espérer que l’ombre du mur laissera bientôt place à une lumière plus douce et à un avenir plus serein.